Кашель как при коклюше но не коклюш

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Коклюш: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

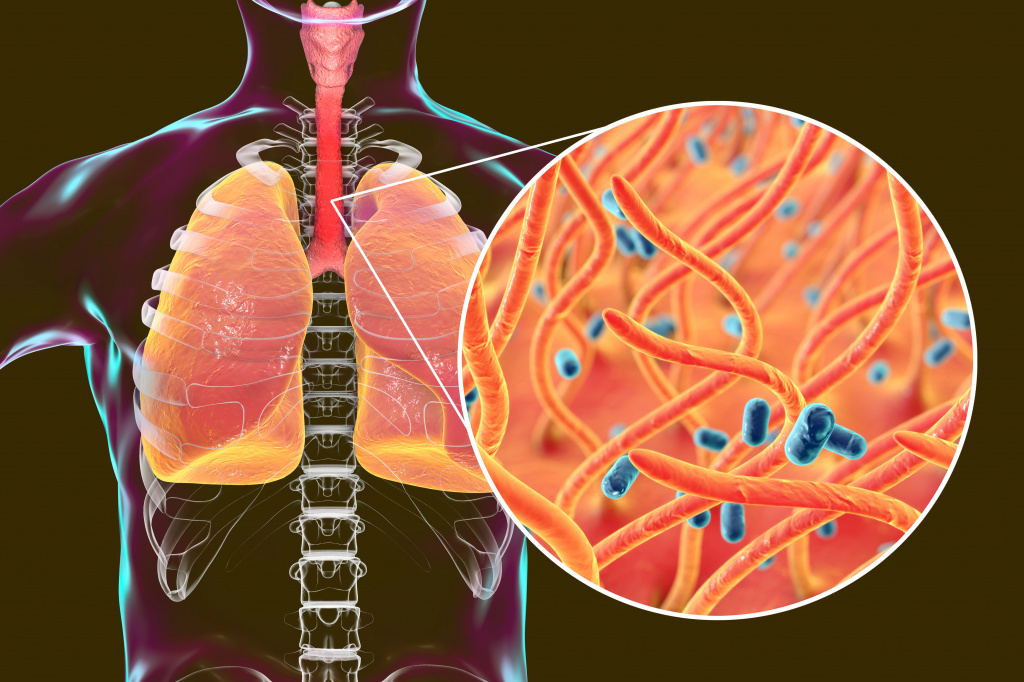

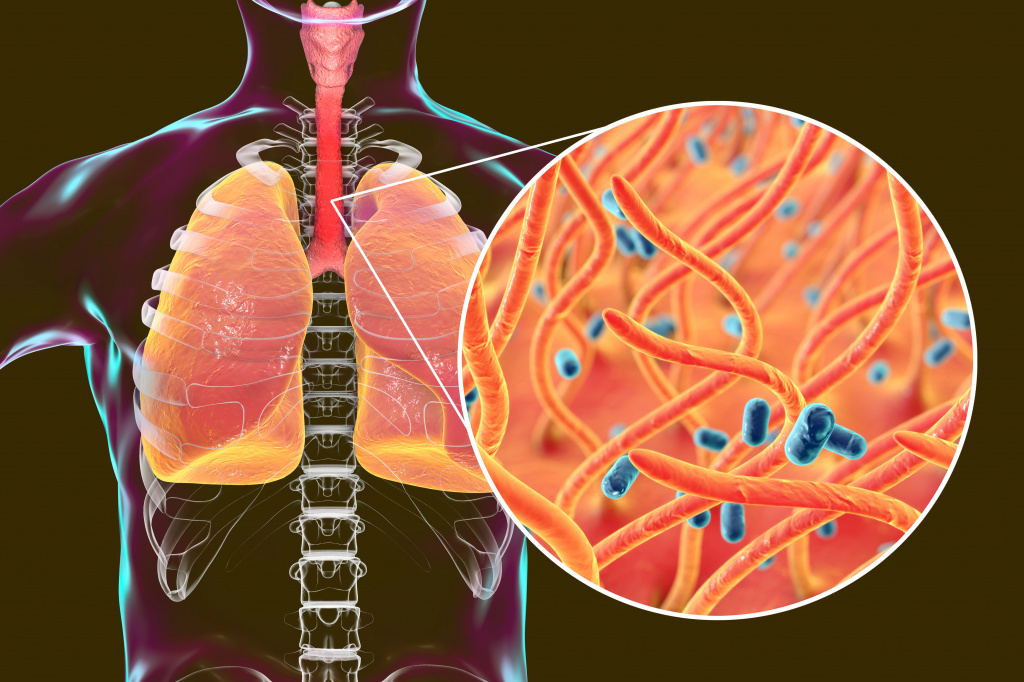

Коклюш – острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Bordetella, характеризующееся длительным приступообразным судорожным спазматическим кашлем, поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Источником инфекции являются больные с типичными или атипичными формами заболевания. Больные с атипичными формами коклюша представляют особую опасность при тесном и длительном контакте (например, матери и ребенка). Путь передачи возбудителя — воздушно-капельный. Риск инфицирования для окружающих особенно велик в предсудорожном периоде заболевания и в начале периода судорожного (спазматического) кашля. К 25-му дню от начала коклюша больной, как правило, становится не заразен.

При отсутствии антибактериальной терапии риск передачи инфекции непривитому ребенку, находящемуся в тесном контакте, сохраняется до 7-й недели периода судорожного кашля.

Восприимчивость к коклюшу высока и составляет до 70,0–100,0% у непривитых детей первого года жизни. Особенно подвержены риску новорожденные и недоношенные дети.

Причины появления коклюша

Возбудитель коклюша – грамотрицательная гемолитическая палочка, неподвижная, необразующая капсул и спор, неустойчивая во внешней среде. Коклюшная палочка образует экзотоксин, имеющий основное значение в патогенезе заболевания и обладающий системным воздействием (гематологическим и иммуносупрессивным).

Коклюшные микробы через слизистую верхних дыхательных путей достигают бронхиол и альвеол. Бактериемия (наличие бактерий в крови) для больных коклюшем не характерна.

Коклюшный токсин оказывает влияние на внутриклеточный обмен ионизированного кальция (работу «кальциевого насоса»), обусловливая развитие судорожного компонента кашля, судорог при тяжелой форме заболевания, а также гематологических и иммунологических изменений в том числе развитие лейкоцитоза (увеличение числа лейкоцитов в крови) и лимфоцитоза (увеличение числа лимфоцитов в крови).

Классификация коклюша

Классификация коклюша

Для

клинической классификации коклюша используют единый принцип классификации инфекционных болезней у детей по типу, тяжести и течению.

По типу

- Типичные.

- Атипичные (наблюдаются, как правило, у взрослых и/или привитых пациентов):

- абортивная;

- стертая;

- бессимптомная;

- транзиторное бактерионосительство.

По тяжести

- Легкая форма (приступы кашля 10-15 раз в сутки).

- Среднетяжелая форма (приступы кашля (20-25 раз в сутки).

- Тяжелая форма (приступы кашля до 50 и более раз в сутки).

Критерии тяжести:

- выраженность симптомов кислородной недостаточности;

- частота и характер приступов судорожного кашля;

- состояние больного в межприступном периоде;

- выраженность отечного синдрома;

- наличие специфических и неспецифических осложнений;

- выраженность гематологических изменений.

По характеру течения

- Гладкое.

- Негладкое:

- с осложнениями;

- с наслоением вторичной инфекции;

- с обострением хронических заболеваний.

Классификация коклюша по Международной классификации болезней:

- коклюш, вызванный Bordetella pertussis;

- коклюш, вызванный Bordetella parapertussis;

- коклюш, вызванный другим возбудителем вида Bordetella;

- коклюш неуточненный.

Симптомы коклюша

Клиническая картина заболевания начинает проявляться после двух недель с момента заражения. Выделяют несколько периодов развития.

Катаральный период проявляется частым сухим кашлем, усиливающимся в ночное время. Может наблюдаться повышение температуры тела до 37-37,5оС.

У маленьких детей катаральные явления выражены сильнее, так что начало заболевания может напоминать ОРВИ с обильными выделениями из носа.

Спазматический период коклюша характеризуется усилением и быстрым прогрессированием симптомов: непроизвольным приступообразным кашлем, свистящим шумным вдохом после окончания приступа, что свидетельствует о спазме голосовой щели во время приступа кашля; отеком и покраснением лица. После окончания приступа кашля в большинстве случаев начинается рвота или сплевывание вязкой слизи.

Дети старшего возраста говорят о наличии предвестников приступа: першении в горле, ощущении давления в груди, чувстве страха.

Диагностика коклюша

При сборе анамнеза следует целенаправленно выявить жалобу на кашель длительностью более 7-14 дней, с уточнением его характера, наличия контактов с больным коклюшем или длительно кашляющим (более 3-4 недель) человеком.

Температура тела редко повышается в начальном периоде, что важно для дифференциальной диагностики.

Всем пациентам с подозрением на коклюш рекомендован общий (клинический) анализ крови с исследованием лейкоцитарной формулы. При наличии лейкоцитоза клинический анализ крови необходимо выполнять в динамике.

Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов)

Синонимы: Общий анализ крови, ОАК. Full blood count, FBC, Complete blood count (CBC) with differential white blood cell count.

Краткое описание исследования Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ

Кровь – это жидкая ткань, выполняющая различные функции, в том числе, транспорта …

720 руб

Рекомендовано определение ДНК возбудителей коклюша (мазок из зева).

Для определения антител к Bordetella pertussis в крови пациентам, кашляющим три и более недели, необходим иммуноферментный анализ для определения антител класса IgM, IgА, IgG. При подозрении на коклюш и наличии кашля не более 14-21 дня назначают двухкратное бактериологическое исследование мокроты.

Рентгенографию легких проводят при осложненных случаях течения заболевания и подозрении на пневмонию.

К каким врачам обращаться

Диагностикой и лечением коклюша занимаются

врачи-педиатры

,

терапевты

. При тяжелом и/или осложненном течении заболевания и наличии показаний могут потребоваться консультации других специалистов (анестезиолога-реаниматолога, невролога, окулиста, рентгенолога, врача функциональной диагностики, кардиолога, пульмонолога) для выбора и адекватной оценки дополнительных методов инструментальной диагностики с целью коррекции терапии.

Лечение коклюша

В настоящее время подавляющее число пациентов лечатся в амбулаторных условиях. Это, как правило, дети старшего возраста, привитые и переносящие коклюш в легкой форме.

Цели лечения – уничтожение возбудителя; купирование приступов судорожного кашля; предупреждение развития осложнений или их лечение. Всем пациентам с коклюшем назначают антибиотик широкого спектра действия: преимущественно препараты из группы макролидов в терапевтической дозировке, соответствующей возрасту больного, курсом 7-14 суток (азитромицин – 5 дней). Возможно применение полусинтетических пенициллинов или цефалоспоринов. Всем пациентам рекомендуется прием противокашлевых лекарств центрального действия.

Не следует совмещать противокашлевые и муколитические средства из-за затруднения выделения мокроты на фоне уменьшения кашля.

При тяжелом течении коклюша детям первого полугодия жизни рекомендовано введение комплексных иммуноглобулиновых препаратов и препаратов с повышенным содержанием противококлюшных антител.

Обязательной госпитализации подлежат дети раннего возраста (первых 4 месяцев жизни); больные с тяжелыми формами коклюша; пациенты с угрожающими жизни осложнениями (нарушением мозгового кровообращения и ритма дыхания); больные со среднетяжелыми формами с негладким течением, при обострении хронических заболеваний.

Осложнения

Специфические:

- Ателектаз (спадение участка легочной ткани), выраженная эмфизема легких, эмфизема средостения;

- нарушения ритма дыхания (задержки дыхания до 30 сек. и апноэ (остановки дыхания) более 30 сек.);

- коклюшная энцефалопатия;

- кровотечения из носа, заднеглоточного пространства, бронхов, наружного слухового прохода;

- кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки, склеру и сетчатку глаза, головной и спинной мозг;

- грыжи (пупочная, паховая), выпадение прямой кишки;

- разрыв барабанной перепонки, диафрагмы.

Неспецифические осложнения обусловлены наслоением вторичной бактериальной

микрофлоры (пневмония, бронхит, ангина, лимфаденит, отит и др.).

Наиболее тяжелыми осложнениями считаются хронические бронхолегочные заболевания (хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь), задержка психомоторного развития, невроз, судорожный синдром, различные речевые расстройства, энурез.

Профилактика коклюша

Профилактические мероприятия направлены на раннюю и активную диагностику, этиотропное лечение (лечение, направленное на устранение причины болезни), изоляцию пациентов из организованных коллективов.

Пациенты с коклюшем подлежат обязательной изоляции на 25 суток от начала заболевания. На детей в возрасте до 7 лет, контактировавшим с больным, накладывается карантин сроком на 14 суток с момента изоляции больного.

Наиболее эффективный способ профилактики коклюша – трехкратная вакцинация детей согласно национальному календарю прививок. При нарушении сроков иммунизации проводят ревакцинацию через 12 месяцев после завершения трехкратной вакцинации. Для вакцинации и ревакцинации против коклюша в настоящее время используются зарегистрированные в Российской Федерации вакцины, содержащие цельноклеточный или бесклеточный коклюшный компонент.

Источники:

- Большая Медицинская Энциклопедия, под ред. Петровского Б.В., 3-е издание, т. 11.

- Коклюш у детей. Клинические рекомендации. Бабаченко И.В., Харит С.М., Попова О.П. и соавт. Минздрав РФ. 2019.

- Попова О.П., Горелов А.В. Современные аспекты коклюша у детей. М.: ГЭОТАР Медиа; 2017; с. 192.

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Информация проверена экспертом

Лишова Екатерина Александровна

Высшее медицинское образование, опыт работы – 19 лет

Поделитесь этой статьей сейчас

Похожие статьи

Крапивница

Крапивница (уртикария) – заболевание преимущественно аллергического характера, при котором на коже появляются зудящие сыпные элементы (волдыри). По статистике Российского общества дерматологов и косметологов, 25% людей хотя бы раз испытывали симптомы крапивницы.

Неврозы

Для пациентов с неврозами характерны не только жалобы на тревожное и депрессивное состояние, но и такие симптомы, как сердцебиение, ощущение кома в области пищевода, боли и диспепсические явления. На начальном этапе лечение неврозов может быть очень эффективным, поэтому важно вовремя заметить эти расстройства.

Псориаз

Псориаз – это хроническое неинфекционное заболевание, при котором возможно поражение различных органов: кожи, суставов, сердца, почек. Болезнь имеет рецидивирующее течение и тенденцию вызывать сопутствующие патологии, что ухудшает качество жизни пациентов.

Источник

Автор Вероника Цуркан На чтение 7 мин. Просмотров 1.8k. Опубликовано 10.03.2020

Кашель при коклюше отличается от проявлений других заболеваний органов дыхания. Он специфичный, приступообразный, чаще всего поражает детей от 3 до 7 лет. К сожалению, ранее перенесенное заболевание и прививки от коклюша не дают 100% гарантию защиты от повторного заражения. Иммунитет после болезни вырабатывается максимум на 5 лет, а действие прививки кончается через 12 лет. Заболеть может даже взрослый. Чем младше возраст больного, тем хуже переносится болезнь и тем более высок риск возникновения серьезных осложнений.

Как отличить коклюш от обычного кашля

Коклюш является инфекцией бактериального характера, которая вызвана возбудителем Bordetella pertussis. После попадания патогена в организм, он поражает слизистые дыхательных путей.

Бактерии выделяют токсин, провоцирующий сильный бронхоспазм.

Начинает интенсивно и продолжительно раздражаться кашлевой центр, вследствие чего появляются неконтролируемые приступы.

Инкубационный период длится в среднем 14 дней. Симптомы у детей при коклюше напрямую зависят от стадии заболевания:

- Катаральный период, в процессе которого происходит активное распространение бактерий в организме. Первые признаки коклюша похожи на симптомы ОРВИ. Сопровождаются кашлем, незначительным повышением температуры, потерей аппетита. В этом случае кашель у ребенка навязчивый, сухой, не поддается лечению.

- Пароксизмальный (спазматический) этап — пик заболевания. Коклюшный кашель становится приступообразным, мучительным, надрывным, начинает звучать по-другому. На вдохе слышится свистящий звук. Больной начинает глубоко дышать, после чего происходит очередная серия кашля. В процессе одного приступа может произойти 3-8 серий. Лицо становится синим либо красным, вены на шее набухают, глаза слезятся, язык высовывается. Когда приступ достигает своего пика, возможна остановка дыхания (в 6-9% случаев становится причиной смерти, особенно у маленьких детей). Заканчивается спазм отхождением слизи либо рвотой. Только после этого больному становится легче, и так до следующего приступа.

- Период разрешения — когда симптомы развиваются в обратном направлении. Коклюшеподобный кашель длится до 2 месяцев, на протяжении которых количество приступов сокращается. Спазматический характер кашля сменяется обыкновенным. Если температура тела была повышена, она спадает. Даже после выздоровления остаточный кашель нередко сохраняется до 6 месяцев.

Кашель при коклюше продолжается весь день, но усиливается только ночью. Приступы могут быть кратковременными либо продолжаться непрерывно, что мешает нормальному сну. Их провоцирует эмоциональное перенапряжение, физическая активность. Если коклюш протекает в легкой форме, общее состояние между приступами остается в норме.

При тяжелом протекании болезни ребенок вялый, утомленный, на лице появляются отеки, кровоизлияния, краснеют склеры глаз.

Тяжесть болезни определяется по количеству приступов за сутки:

- при легкой — от 1 до 15 серий;

- при средней — примерно 15-25;

- при тяжелой — варьируется в пределах 30-60.

Кашель при коклюше отличается от обычного не только симптоматикой. Для постановки точного диагноза проводится анализ ПЦР (в первые 3 недели болезни), а после кровь обследуется на специфические иммуноглобулины. Если их количество превышено в 4 раза, это свидетельствует о коклюше.

В чем опасность заболевания

Чем младше больной, тем тяжелее он переносит спазматический кашель. Во время приступов может пойти кровь из носа, лопнуть капилляры в глазах. Высока вероятность таких последствий:

- плеврит;

- бронхит;

- энцефалопатия;

- паховая либо пупочная грыжа;

- закупорка бронхов и спадение участка легкого (ателектаз);

- острая пневмония;

- судороги или приступы эпилепсии.

Есть риск гипоксии, которая вызывает необратимые изменения в работе центральной нервной системы, в частности, головного мозга.

Как облегчить кашель при коклюше

Даже сейчас кашель при коклюше у детей лечится долго и сложно. Больные в возрасте младше полугода, а также люди с тяжелыми признаками болезни подлежат обязательной госпитализации. Приступы кашля надо лечить комплексными методами. Терапия подразумевает диету, прием лекарственных средств, поддержание оптимальных условий проживания. Лечение направлено на:

- удаление патогенных микроорганизмов из организма;

- сокращение частоты и тяжести кашлевых приступов;

- облегчение негативных последствий кислородного голодания;

- предупреждение осложнений.

Помочь ребенку легче перенести коклюш можно, если соблюдать следующие правила:

- В комнате надо поддерживать температуру от +15 до +16°С и влажность 50-60% посредством увлажнителя воздуха.

- Ребенка следует ограничить от психоэмоционального и физического напряжения.

- Важно придерживаться диеты. Если малыш на грудном вскармливании, его стоит как можно чаще прикладывать к груди. Если он не может есть из-за кашля, кормят его сцеженным молоком, используя пипетку или чайную ложку. Дети постарше не должны есть горячую пищу.

- Полезно часто и долго гулять на свежем воздухе. Главное, в это время не контактировать со здоровыми детьми.

- Если кашель начался у ребенка, лежащего в кровати, его надо срочно поднять или посадить.

- В процессе приступа нельзя пугать ребенка. Надо стараться его отвлечь, например, мультиками или играми.

Если коклюш выявлен на стадии, когда еще нет сильных приступов, назначаются антибиотики, а именно Эритромицин. Также его применяют в целях профилактики, если в семье есть заболевшие коклюшем. Он способен уничтожить бактерии на стадии размножения.

Чтобы усилить сопротивляемость организма коклюшу, на начальном этапе заболевания вводят гамма-глобулин. Также прописываются витамины А, В, С.

Для нормализации работы нервной системы назначается Глицин, настойка пустырника, валерианы. Чтобы сократить вероятность судорог, используются спазмолитики (Но-шпа, глюконат кальция).

Противокашлевые лекарства не оказывают достаточного эффекта при коклюше. Их дают строго после консультации доктора. Чаще всего назначаются следующие препараты от кашля:

- чтобы сделать мокроту более жидкой — сироп Лазолван, Амбробене или Амброксол;

- препарат, стимулирующий выведение секрета, — Бромгексин;

- лекарство от спазмов дыхательных путей — Эуфиллин;

- средство для снижения возбудимости кашлевого центра — Синекод.

Остановить приступы во время коклюша помогают антигистаминные средства (Зиртек, Супрастин), а при тяжелом течении болезни — транквилизаторы (Реланиум, Седуксен). Снять частоту спазмов и сократить риск апноэ можно посредством Аминазина (психотропного средства), который оказывает также противорвотный эффект.

Хорошую помощь в облегчении кашля оказывают народные средства. Они не опасны для организма, но перед их применением лучше проконсультироваться с врачом. Наиболее эффективны:

- Травяной отвар из чабреца, корня солодки, семян укропа, плодов аниса, сосновых почек. 4 ст.л. смеси трав залить 200 мл кипятка, настоять, принимать по 100 мл трижды в день.

- Черная редька с медом. Может использоваться только в том случае, если у ребенка нет аллергии на продукты пчеловодства. В корнеплоде вырезать верхушку с серединкой, отверстие заполнить медом, настоять до стекания сока (для этого редька кладется на стакан). Пить такой сок надо по 1 ч.л. до 5 раз в сутки.

- Чеснок с молоком. Измельчить 6 зубчиков чеснока, залить 200 мл молока, довести до кипения. После остывания добавить мед. Ребенку надо пить такой отвар по 1 ст.л. 2 раза в день.

Для лечения коклюша врачи разрешают проводить сеансы ароматерапии с пихтовым эфирным маслом.

Если болеет грудничок, рекомендуется смачивать с масле салфетку (1-2 капли) и класть рядом в головой ребенка. Можно также нанести пару капель масла на горячую сковородку и подышать парами.

Сколько длится коклюшный кашель

Всех, кто заболел коклюшем, интересует, как долго длится болезнь. Это тяжелое инфекционное заболевание, которое опасно высоким риском летального исхода.

Спазматический период в среднем продолжается 2-8 недель, после чего количество приступов сокращается. Однако кашлять ребенок может еще до полугода.

Это связано со сниженным иммунитетом. Раньше коклюш называли стодневным, именно из-за продолжительности спазмов.

Что делать, если приступы не проходят после болезни

Если спазмы не проходят даже через полгода, следует обратиться к врачу, который назначит дополнительное обследование, чтобы исключить возможные осложнения.

Лечение кашля после коклюша основывается на укреплении иммунитета.

Полезен для переболевших детей морской воздух. Это сильное отвлекающее впечатление, а также хороший способ оздоровления.

Назначается курс магнитотерапии, кислородотерапии, массажа, для лучшего отхождения мокроты и профилактики дыхательной недостаточности. Полезно давать ребенку витамины – Мультитабс, Пиковит, Витамишки.

Источник