Какой кашель при коклюше сухой или мокрый

Есть много заболеваний, сопровождающихся кашлем. При некоторых из них кашель настолько мучительный, что способен буквально измотать человека. Одно из них – коклюш.

С врачом-педиатром, аллергологом-иммунологом «Клиника Эксперт Смоленск» Чемовой Ульяной Владимировной говорим о коклюше.

– Ульяна Владимировна, что такое коклюш?

Это острое инфекционное заболевание с циклическим течением, наличием спастического кашля. Вызывается коклюш специфической бактерией – коклюшной палочкой.

– Какими симптомами проявляется коклюш?

Признаки типичного его течения у ребёнка следующие:

– повышение температуры тела;

– насморк;

– возможна небольшая раздражительность, возбудимость, нервозность;

– особый кашель, с одышкой на вдохе. Характерны несколько кашлевых толчков на выдохе, а затем происходит свистящий, усиленный вдох. Эти фазы составляют один цикл. В зависимости от тяжести течения, таких приступов на протяжении дня может быть 2-15.

ПРИ КОКЛЮШЕ – ОСОБЫЙ КАШЕЛЬ,

С ОДЫШКОЙ НА ВДОХЕ

Из-за кашля возможно посинение кожных покровов, напряжение – вплоть до разрыва капилляров, носовое кровотечение, вздутие межрёберных промежутков.

При выраженном приступе кашля может быть непроизвольное мочеиспускание или дефекация.

Существуют и другие формы коклюша, при которых симптомы будут отличаться. Несколько иначе протекает он у взрослых.

– По каким признакам можно отличить коклюш от простуды?

При типичном течении коклюша – по характерному спастическому кашлю, который ни с чем не спутаешь.

Следующий значимый показатель – затяжное течение. Если обычная простуда продолжает примерно 7-10 дней, то коклюш ко второй неделе только «набирает обороты» – в частности, усиливается кашель.

ЕСЛИ ОБЫЧНАЯ ПРОСТУДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИМЕРНО

7-10 ДНЕЙ, ТО КОКЛЮШ КО ВТОРОЙ НЕДЕЛЕ ТОЛЬКО

“НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ” – В ЧАСТНОСТИ, УСИЛИВАЕТСЯ КАШЕЛЬ

При обычной простуде лихорадка и симптомы интоксикации более выражены. У коклюша в начале возможна небольшая лихорадка, невыраженный насморк и кашель. Затем общее состояние больного улучшается, однако его начинает мучить изнуряющий кашель.

– Это заболевание вирусной или бактериальной природы? Как передаётся коклюш?

Коклюш вызывает бактерия. Передаётся заболевание воздушно-капельным путём от больного человека либо носителя инфекции.

– Сколько длится инкубационный период у коклюша?

В среднем 7-10 дней (может колебаться от 6 до 20 дней).

– Как долго заболевший коклюшем ребёнок заразен для окружающих?

После появления первых признаков заболевания – до 1 месяца.

– Ульяна Владимировна, чем чревата эта болезнь для деток? В чём её опасность?

Во-первых, выделяемый бактерией токсин раздражает слизистую оболочку дыхательных путей. В результате в головном мозге возникает длительно существующий активный очаг, который и обусловливает поддержание кашля.

Бактериальный токсин сам по себе может быть и аллергеном.

На протяжении заболевания может присоединяться другая инфекция, из-за чего может, например, развиваться пневмония (воспаление лёгких), воспаление бронхиол. Иногда их лечение довольно сложное, нередко после перенесённого заболевания сохраняется повышенная чувствительность дыхательных путей к заболеваниям (в частности, ОРВИ). В результате со временем может развиваться хронический бронхит.

«При длительно текущем, нелеченном бронхите может сужаться просвет бронхов с затруднением прохождения по ним воздуха». Цитата из материала «Дышите легко и чисто! Вся правда о бронхитах»

У детей до года вместо кашлевых приступов как их эквивалент может отмечаться остановка дыхания.

Возможно развитие отёка гортани, стенозирующего ларингита, ложного крупа. У маленьких детей это может вести к развитию дыхательной недостаточности.

Одним из возможных последствий после коклюша может быть эмфизема. При этой болезни лёгкое становится избыточно воздушным, и, как следствие эмфиземы, также может нарушаться кровообращение из-за изменений сосудистой системы лёгкого.

Возможны носовые кровотечения, кровоизлияния (подкожные, в конъюнктиву глаз), формирование паховых и пупочных грыж.

Бактерия может поражать и головной мозг. В этом случае развивается воспаление его ткани – энцефалит. Также возможно развитие энцефалопатии. Впоследствии у ребёнка могут появляться судороги, развиваться глухота.

– Дети какого возраста наиболее уязвимы для коклюша?

Это дошкольники, т.е. фактически от рождения и заканчивая 5-6 годами. В течение первого года жизни у малышей на грудном вскармливании ещё может быть какая-то защита, а вот после этого начинается период наибольшего риска, особенно у непривитых.

«В 2011 году почти все штаты США не провели нужного числа вакцинаций от коклюша. В итоге на следующий год заболели 42 тысячи человек». Цитата из материала «Кто придумал прививки?»

– Как проводится диагностика коклюша у детей?

Есть три направления диагностики:

– посев мокроты на специальные питательные среды, чтобы выделить бактерию;

– иммуноферментный анализ крови (ИФА) для обнаружения антител против коклюша. Но здесь нужно иметь в виду, что если ребёнка недавно привили против коклюша, то определить, идёт ли повышение уровня антител из-за прививки или из-за инфекции, сложно. Примерно такая же ситуация может быть и у того, кого привили достаточно давно: ребёнок может заболеть коклюшем в лёгкой или «стёртой» форме, и при выявлении антител против коклюша также будет непонятно, являются ли они послепрививочными, либо вырабатываются в ответ на инфекцию.

У тех же, кто на момент заболевания был не привит, этот тест информативен;

– ПЦР (полимеразная цепная реакция) – выявление генетического материала бактерии в мазке со слизистой оболочки зева.

– Коклюш лечат в домашних условиях или ребёнка необходимо госпитализировать в стационар?

Это зависит от:

– возраста. Ребёнка до года обязательно госпитализируют, поскольку у него выше вероятность остановок дыхания;

– тяжести течения болезни. При лёгком течении и возрасте малыша старше года врач может разрешить лечиться в домашних условиях. При среднетяжёлом и тяжёлом течении необходимо лечение в стационаре;

– наличия ряда сопутствующих заболеваний. Если они есть, то также необходима госпитализация.

– Для лечения коклюша используются антибиотики?

Концептуально да. Бактерия, вызывающая этот недуг, чувствительна к некоторым антибиотикам. Однако их назначают только в определённом периоде заболевания. Если время прошло, начался приступообразный кашель, то назначение антибиотиков уже может быть неэффективным.

«Вопросов и мифов вокруг антибиотиков не становится меньше». Цитата из материала «Как правильно применять антибиотики? Инструкция по применению»

– Но если не используются антибиотики, то как проводится лечение?

Вводится специфический противококлюшный иммуноглобулин. Кроме того, применяют синдромальное лечение: средства, уменьшающие повышенную реактивность дыхательных путей, антигистаминные, успокаивающие, бронхорасширяющие, кислородотерапия и т.д.

Большое значение имеют нормальная температура и достаточная влажность воздуха в помещении, пребывание на свежем воздухе, исключение звуковых, зрительных раздражителей, дробное питание маленькими порциями.

– Это заболевание встречается только у детей или им могут заболеть и взрослые?

Им может болеть и взрослый. Если человек не привит, вероятность заболеть есть, вне зависимости от возраста.

У взрослого коклюш протекает несколько иначе – например, бывает не такой сильный кашель. Однако его также нельзя оставлять без лечения.

– Как можно защитить ребёнка от коклюша?

Профилактика как у детей, так и у взрослых – это вакцинация. Она входит в национальный календарь прививок.

«В европейских странах отмечается более высокая заинтересованность родителей в вакцинации». Цитата из материала «Непривитые дети – самые здоровые?»

– Прививка от коклюша гарантирует, что ребёнок никогда не заболеет коклюшем?

100%-й гарантии нет. Это может быть из-за того, что после вакцинации прошло недостаточно времени, и уровень антител не успел «нарасти» для успешной защиты от инфекции; были погрешности в процессе вакцинации; у человека имеются индивидуальные особенности иммунной системы.

В таком случае заболевание протекает легко и без осложнений.

Другие материалы по темам:

Что поможет от кашля: барсучий жир или горчица в носках? Лечим детей правильно

Как лечить ветрянку у детей?

ОРВИ у детей: симптомы, диагностика и лечение

Для справки:

Чемова Ульяна Владимировна

Подробнее о докторе можно узнать здесь

Источник

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Коклюш: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

Коклюш – острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Bordetella, характеризующееся длительным приступообразным судорожным спазматическим кашлем, поражением дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Источником инфекции являются больные с типичными или атипичными формами заболевания. Больные с атипичными формами коклюша представляют особую опасность при тесном и длительном контакте (например, матери и ребенка). Путь передачи возбудителя — воздушно-капельный. Риск инфицирования для окружающих особенно велик в предсудорожном периоде заболевания и в начале периода судорожного (спазматического) кашля. К 25-му дню от начала коклюша больной, как правило, становится не заразен.

При отсутствии антибактериальной терапии риск передачи инфекции непривитому ребенку, находящемуся в тесном контакте, сохраняется до 7-й недели периода судорожного кашля.

Восприимчивость к коклюшу высока и составляет до 70,0–100,0% у непривитых детей первого года жизни. Особенно подвержены риску новорожденные и недоношенные дети.

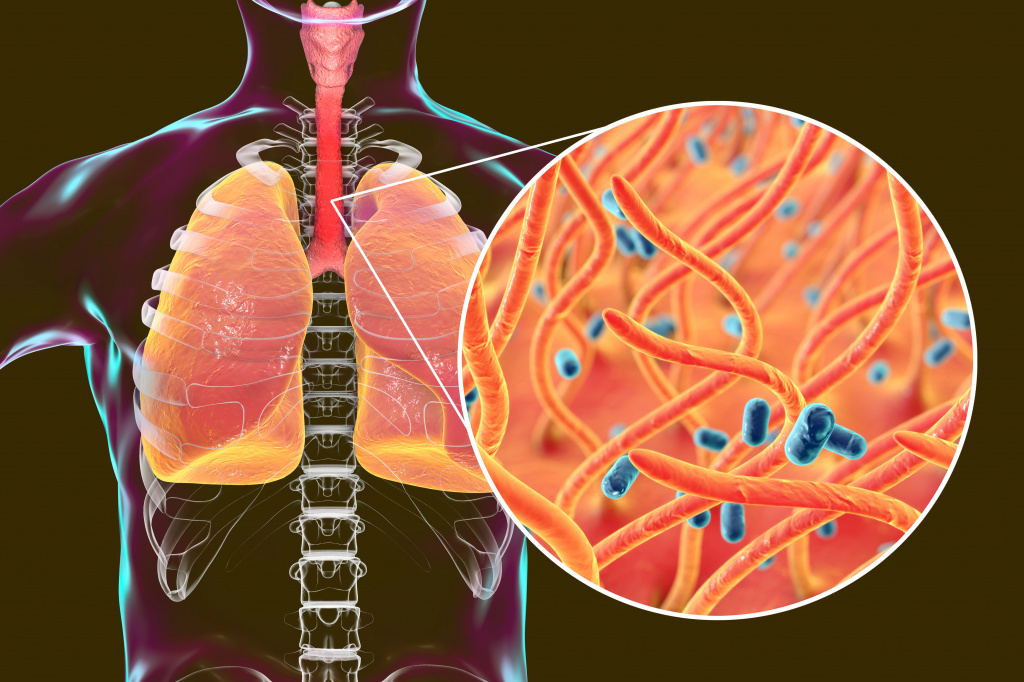

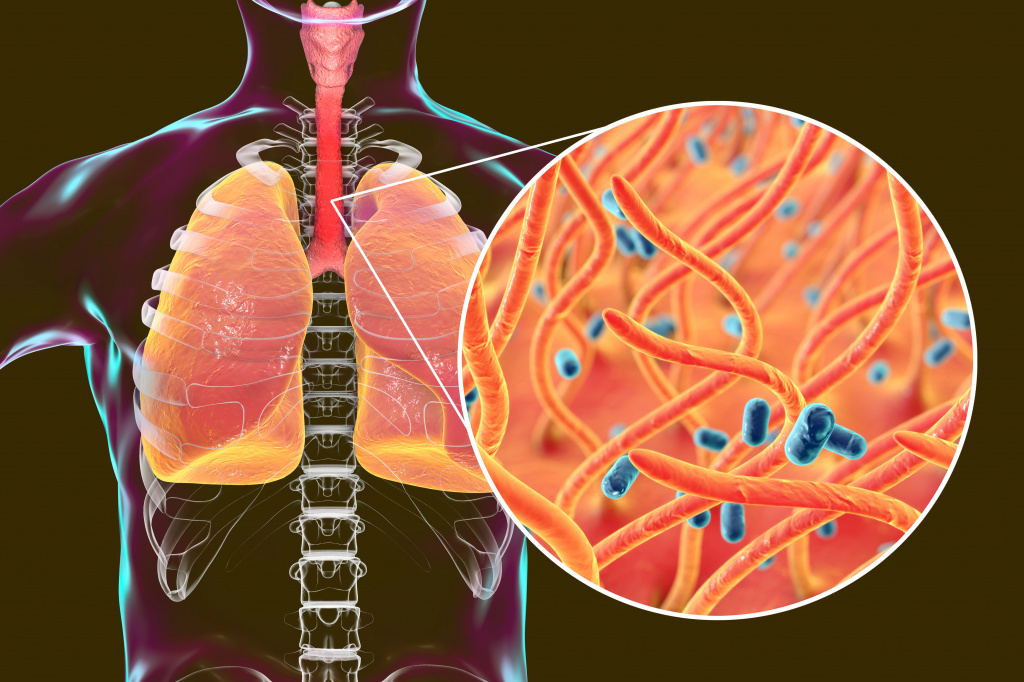

Причины появления коклюша

Возбудитель коклюша – грамотрицательная гемолитическая палочка, неподвижная, необразующая капсул и спор, неустойчивая во внешней среде. Коклюшная палочка образует экзотоксин, имеющий основное значение в патогенезе заболевания и обладающий системным воздействием (гематологическим и иммуносупрессивным).

Коклюшные микробы через слизистую верхних дыхательных путей достигают бронхиол и альвеол. Бактериемия (наличие бактерий в крови) для больных коклюшем не характерна.

Коклюшный токсин оказывает влияние на внутриклеточный обмен ионизированного кальция (работу «кальциевого насоса»), обусловливая развитие судорожного компонента кашля, судорог при тяжелой форме заболевания, а также гематологических и иммунологических изменений в том числе развитие лейкоцитоза (увеличение числа лейкоцитов в крови) и лимфоцитоза (увеличение числа лимфоцитов в крови).

Классификация коклюша

Классификация коклюша

Для

клинической классификации коклюша используют единый принцип классификации инфекционных болезней у детей по типу, тяжести и течению.

По типу

- Типичные.

- Атипичные (наблюдаются, как правило, у взрослых и/или привитых пациентов):

- абортивная;

- стертая;

- бессимптомная;

- транзиторное бактерионосительство.

По тяжести

- Легкая форма (приступы кашля 10-15 раз в сутки).

- Среднетяжелая форма (приступы кашля (20-25 раз в сутки).

- Тяжелая форма (приступы кашля до 50 и более раз в сутки).

Критерии тяжести:

- выраженность симптомов кислородной недостаточности;

- частота и характер приступов судорожного кашля;

- состояние больного в межприступном периоде;

- выраженность отечного синдрома;

- наличие специфических и неспецифических осложнений;

- выраженность гематологических изменений.

По характеру течения

- Гладкое.

- Негладкое:

- с осложнениями;

- с наслоением вторичной инфекции;

- с обострением хронических заболеваний.

Классификация коклюша по Международной классификации болезней:

- коклюш, вызванный Bordetella pertussis;

- коклюш, вызванный Bordetella parapertussis;

- коклюш, вызванный другим возбудителем вида Bordetella;

- коклюш неуточненный.

Симптомы коклюша

Клиническая картина заболевания начинает проявляться после двух недель с момента заражения. Выделяют несколько периодов развития.

Катаральный период проявляется частым сухим кашлем, усиливающимся в ночное время. Может наблюдаться повышение температуры тела до 37-37,5оС.

У маленьких детей катаральные явления выражены сильнее, так что начало заболевания может напоминать ОРВИ с обильными выделениями из носа.

Спазматический период коклюша характеризуется усилением и быстрым прогрессированием симптомов: непроизвольным приступообразным кашлем, свистящим шумным вдохом после окончания приступа, что свидетельствует о спазме голосовой щели во время приступа кашля; отеком и покраснением лица. После окончания приступа кашля в большинстве случаев начинается рвота или сплевывание вязкой слизи.

Дети старшего возраста говорят о наличии предвестников приступа: першении в горле, ощущении давления в груди, чувстве страха.

Диагностика коклюша

При сборе анамнеза следует целенаправленно выявить жалобу на кашель длительностью более 7-14 дней, с уточнением его характера, наличия контактов с больным коклюшем или длительно кашляющим (более 3-4 недель) человеком.

Температура тела редко повышается в начальном периоде, что важно для дифференциальной диагностики.

Всем пациентам с подозрением на коклюш рекомендован общий (клинический) анализ крови с исследованием лейкоцитарной формулы. При наличии лейкоцитоза клинический анализ крови необходимо выполнять в динамике.

Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов)

Синонимы: Общий анализ крови, ОАК. Full blood count, FBC, Complete blood count (CBC) with differential white blood cell count.

Краткое описание исследования Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ

Кровь – это жидкая ткань, выполняющая различные функции, в том числе, транспорта …

720 руб

Рекомендовано определение ДНК возбудителей коклюша (мазок из зева).

Для определения антител к Bordetella pertussis в крови пациентам, кашляющим три и более недели, необходим иммуноферментный анализ для определения антител класса IgM, IgА, IgG. При подозрении на коклюш и наличии кашля не более 14-21 дня назначают двухкратное бактериологическое исследование мокроты.

Рентгенографию легких проводят при осложненных случаях течения заболевания и подозрении на пневмонию.

К каким врачам обращаться

Диагностикой и лечением коклюша занимаются

врачи-педиатры

,

терапевты

. При тяжелом и/или осложненном течении заболевания и наличии показаний могут потребоваться консультации других специалистов (анестезиолога-реаниматолога, невролога, окулиста, рентгенолога, врача функциональной диагностики, кардиолога, пульмонолога) для выбора и адекватной оценки дополнительных методов инструментальной диагностики с целью коррекции терапии.

Лечение коклюша

В настоящее время подавляющее число пациентов лечатся в амбулаторных условиях. Это, как правило, дети старшего возраста, привитые и переносящие коклюш в легкой форме.

Цели лечения – уничтожение возбудителя; купирование приступов судорожного кашля; предупреждение развития осложнений или их лечение. Всем пациентам с коклюшем назначают антибиотик широкого спектра действия: преимущественно препараты из группы макролидов в терапевтической дозировке, соответствующей возрасту больного, курсом 7-14 суток (азитромицин – 5 дней). Возможно применение полусинтетических пенициллинов или цефалоспоринов. Всем пациентам рекомендуется прием противокашлевых лекарств центрального действия.

Не следует совмещать противокашлевые и муколитические средства из-за затруднения выделения мокроты на фоне уменьшения кашля.

При тяжелом течении коклюша детям первого полугодия жизни рекомендовано введение комплексных иммуноглобулиновых препаратов и препаратов с повышенным содержанием противококлюшных антител.

Обязательной госпитализации подлежат дети раннего возраста (первых 4 месяцев жизни); больные с тяжелыми формами коклюша; пациенты с угрожающими жизни осложнениями (нарушением мозгового кровообращения и ритма дыхания); больные со среднетяжелыми формами с негладким течением, при обострении хронических заболеваний.

Осложнения

Специфические:

- Ателектаз (спадение участка легочной ткани), выраженная эмфизема легких, эмфизема средостения;

- нарушения ритма дыхания (задержки дыхания до 30 сек. и апноэ (остановки дыхания) более 30 сек.);

- коклюшная энцефалопатия;

- кровотечения из носа, заднеглоточного пространства, бронхов, наружного слухового прохода;

- кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки, склеру и сетчатку глаза, головной и спинной мозг;

- грыжи (пупочная, паховая), выпадение прямой кишки;

- разрыв барабанной перепонки, диафрагмы.

Неспецифические осложнения обусловлены наслоением вторичной бактериальной

микрофлоры (пневмония, бронхит, ангина, лимфаденит, отит и др.).

Наиболее тяжелыми осложнениями считаются хронические бронхолегочные заболевания (хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь), задержка психомоторного развития, невроз, судорожный синдром, различные речевые расстройства, энурез.

Профилактика коклюша

Профилактические мероприятия направлены на раннюю и активную диагностику, этиотропное лечение (лечение, направленное на устранение причины болезни), изоляцию пациентов из организованных коллективов.

Пациенты с коклюшем подлежат обязательной изоляции на 25 суток от начала заболевания. На детей в возрасте до 7 лет, контактировавшим с больным, накладывается карантин сроком на 14 суток с момента изоляции больного.

Наиболее эффективный способ профилактики коклюша – трехкратная вакцинация детей согласно национальному календарю прививок. При нарушении сроков иммунизации проводят ревакцинацию через 12 месяцев после завершения трехкратной вакцинации. Для вакцинации и ревакцинации против коклюша в настоящее время используются зарегистрированные в Российской Федерации вакцины, содержащие цельноклеточный или бесклеточный коклюшный компонент.

Источники:

- Большая Медицинская Энциклопедия, под ред. Петровского Б.В., 3-е издание, т. 11.

- Коклюш у детей. Клинические рекомендации. Бабаченко И.В., Харит С.М., Попова О.П. и соавт. Минздрав РФ. 2019.

- Попова О.П., Горелов А.В. Современные аспекты коклюша у детей. М.: ГЭОТАР Медиа; 2017; с. 192.

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Информация проверена экспертом

Лишова Екатерина Александровна

Высшее медицинское образование, опыт работы – 19 лет

Поделитесь этой статьей сейчас

Похожие статьи

Скарлатина

Скарлатина: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Рак желудка

Злокачественные новообразования желудка занимают одно из ведущих мест по распространенности среди онкологических заболеваний. Значимую роль в их возникновении отводят бактерии Helicobacter pylori.

Кольпит

Кольпит: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Источник